�@ �@�@ �I�V�����ȁu�i���Z���X�}�V�[���v�̍���ɂ���T���������́E�E�E �D�y�|�p�̐X���p�فu���a�d�@�@�i���Z���X�}�V�[���Win�D�y�v������ (2024.1.19)

�@ �@�@ ������`���A�[�g�ɒʒꂷ�镨�ꐫ�Ƌ{��x�ւ́u�늳�v�E�E�E ��������(���꒚�ڌ���)�u2124�|�͂��܂�̐�|�v������(2024.1.27)

�@ �@�@�����W���ł������̂������M���f���Ɨ₽���X�̉e�E�E�E ���G���������u�����̐�̌����v������ (2024.1.27)

�@ �@�@ �͋Z�Ō��o����1924�N���߂���S�{�̕⏕���Ƒ��ʂȌ��`�E�E�E �����ߑ���p�فu1924-2024�@FRAGILE�v������(2024.2.3)

�@ �@�@ �����������I���Ă��猺�ւ�K�ꂽ�o�c�̈����E�E�E �D�y�����|�p�𗬃Z���^�[SARTS�uSIAF2024 �r�W�^�[�Z���^�[�v������(2024.2.3)

�@�@�@���ۂɐ�̏�œW�������~�̎D�y�ƕs���̓W���E�E�E �����ۂ��܂��ʂQ���ډ��u�Ƃ��関���̐�̂܂��v������(2024.2.6)

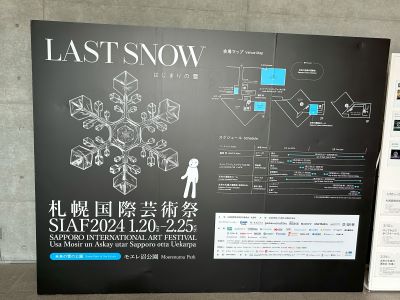

�D�y���ی|�p�Ղ́A2006�N�́u�n���s�s�����ۂ�錾�v���āA

2011�N�́u�v�����v���o��2014�N����g���G���i�[�������ŊJ�Â���Ă���(�炵��)�B

�R��ڂ�2020�N���R���i�Œ��~�ɂȂ������̂́A

2023�N�x���Ƃ���2024�N�̂P��20������Q��25���܂ŁuLAST SNOW�v���e�[�}�ɁA

�s���e���œW����J�Â���邱�ƂƂȂ����B

���C���ƂȂ�̂́A�R�̗L�����A����ɂ������̖�����ꂪ�݂����Ă���B

�ʊӏ܌��Ȃ�1,500�~�̂Ƃ���A�p�X�|�[�g�Ȃ�2,700�~�A

�D�y�s��ÂƂ����āA�s���E�����̓p�X�|�[�g��2,000�~�A�O��1,800�~�Ƃ����Ȑݒ�ł���B

����Ȃ킯�ŁA�O��������o���M���M���̂P��19���ɎD�y�|�p�̐X���p�ق�K��A

��s�J�Â���Ă���u���a�d�@�v�W�őO���p�X�|�[�g���m�ۂ��A

�e�������邱�ƂƂȂ����̂������B

�@�@�I�V�����ȁu�i���Z���X�}�V�[���v�̍���ɂ���T����������

�@�@�@�@�@�@�@�\�\�D�y�|�p�̐X���p�فu���a�d�@�@�i���Z���X�}�V�[���Win�D�y�v������ (2024.1.19)

�@

�@�V�C�\�͂���ăs�[�J���ɂȂ����B

�|3�������A���z�̌��𗁂тĒg���ȋC���Łu�|�p�̐X���p�فv�ɂ���Ă����B

��������n�܂�u�D�y���ی|�p�Ձv�̗L���W���̈�Ƃ��āA

�u���a�d�@�@�i���Z���X�}�V�[���W�v���t���C���O�J������B

�u���f�B�A�A�[�c�̐X�v�Ƃ����̂��A�u���a�d�@�W�v�Ɓu�D�y���ی|�p�Ձv���Ȃ��L�[���[�h�炵���B

���a�d�@�͂��Ƃ��ƌZ�탆�j�b�g���������A��i����͈�т��Č��u�В��v�Œ�̓y���M�����S�����Ă���B

���Ⴀ�A�O�В��̌Z�͉������Ă����̂��Ƃ������ƂɂȂ�̂����A

�^���͂킩��Ȃ����A���͕��e���{���Ɍo�c���Ă����d�@���i���[�J�[�u���a�d�@�v�̖��������p���A

�u�����d�@���[�J�[�v�̃t��������ɂ́A�В��Ƃ��Ă̌Z���K�v�������̂��낤�Ƒz������B

������́u���́v�Ƃ��āA���Z���ォ��Z��Ńo���h���������Ă���(�����̉f����������Ă���)�A

�Z�탆�j�b�g���Ԃɑł��ďo��͎̂��R�Ȃ��Ƃł������̂��낤�B

�@

�@

�Ƃ����킯�ŁA���В��̓��g��ʐ^�Ƌ���I�^�}�g�[�������}�����Ă����B

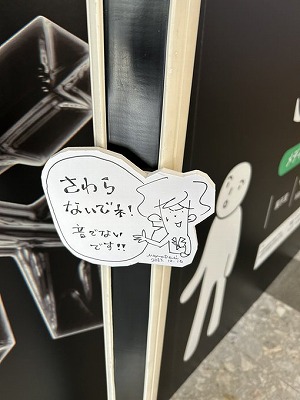

�I�^�}�g�[���ɓ\���Ă��郁���ɂ́u�����Ȃ��Ńl! �@���łȂ��ł�!!�v�Ƃ���B

�����́u����v �i�Ȃ��j�V���[�Y�̈���u�� ���Ձv�ŁA�u�Ȃ��Ă��Ɓv�ƓǂށB

����N��1994�N�����́u�i�^�f�R�R�v�����s���Ă����̂��Ȃ��A�Ƃ������S�B

���a�d�@��m�����̂́A1990�N����96�N�ɂ����ĕ��f����Ă����u�^ �����̉��y�͐��E���v�������B

�Ȃ̂ŁA�����̃C���[�W�͊�ȓd�C�y������l�����ł���A�u�����Ձv�����̈�������B

�ŁA������i���������Ă��A�ӊO�ƃ��[�^�[��������B

�Ƃ��낪�A�}�g��̔��p�R�[�X�̑��Ɛ���u�D�w�^ ���{�b�g�v������ƁA�����Ƃ����y�ł͂Ȃ����A

���Ȃ��Ƃ��������ꂽ�I�V�����Ȗ��Ӗ����ɂ��Ȃ炳���悤�ȁu�i���Z���X�}�V�[���v�ł͂Ȃ��B

�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�Ⴂ��Ƃɂ��肪���ȁA���Ƃ��̗��Ԃ��̎����߂���s ���ǂ���̂Ȃ��Փ������o���Ă���悤�ȍ�i�������B

�ǂ����A���̂�����Ɂu���a�d�@�v�ȑO�̓y���M���̔閧�����肻�����B

�u�| ��3���J�u�����v�B

�u����V���[�Y�v�̂����u�|���v��3����ŁA�L��A�����˂���Ƃ������́B

�������̒ʂ�L��͉�����̂ŁA�A�����邱�Ƃʼn��y�����t���ł���Ƃ������Ƃ炵���B

�����ɂ��ƁA�� ��V���[�Y�́A�u�����Ƃ͂Ȃɂ��H�v�Ƃ����������Ƃ������`�[�t�ő��u���������̂ŁA

�A���t�@�x�b�g�̌^�Ԃ����A26�́u���i�v������Ă���B

���̓W����ł������낢���Ă����B

�����N��ɂ������ڍׂȃR���Z�v�g������������(�������}�g��?)�A

����V���[�Y�ɂ͐_�̎��_�A�l�Ԃ̎��_�A����̎��_�ōl�����Ƃ����B

�u�����Ƃ́v�Ƃ����₢�����̌`�ɉ������ꂽ��i�Ƃ������Ƃ����A

�_�̎��_�̍�i�ɂ́A�����Ƃ��Ă̋���M��ł���悤�Ȃ��̂�����A

�l�Ԃ̎��_�̍�i�ɂ́A�g�̐��������i�}�i�}�����B

�������������Ԃ��Ŏ����ӎ��������i��A

���ɉ��������ϐg��]��j��Փ��������Ă���悤�ł�����B

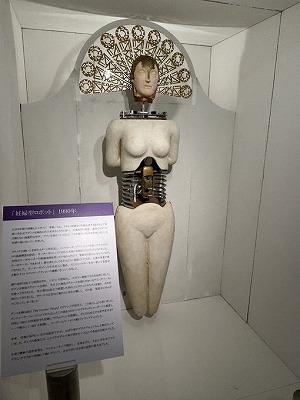

����Ȓ��ŁA�u���̑��`�������y��A����A�Ɠd���i�v�Ƃ���������̎��_�̍�i�́A

���i�����ꂽ�u�� �R�[�h�v���^�O���X�n�[�v���u�O ���X�J�[�v�v�ȂǁA

���a�d�@�ƕ����Ďv���N���������i�������B

�u�_�̎��_�v�̍�i�ł݂��鐶����M�Ԃ悤�ȗ~�]���u���̑��`���g��������v�Ƃ��������ɉ�E���A

�u�l�Ԃ̎��_�v�̐g�̐��������ϐg��]���u�����ċ��̌`�Ԃ��c���v����Ƃ��ď���������ŁA

���ɗ��������ȁu����̎��v�_�������������Ƃ����a�d�@�̐����̌��������̂��낤�B

�Ƃ͂����A�u����̎��_�v�̃R���Z�v�g�Ɂu����v������ł���悤�ɁA

���́u�|���v�ł����A��̘A�����˂��\�ȓ_�ŕ���Ƃ��Ă̑��ʂ�����A

�Ⴂ�����̍�i�Ƃ͂����A�����{���ɍ���Ă��܂��낤��������������B

2000�N����(�Ƃ�������A�y�������������钼�O��)����n�܂��uEDELWEISS �V���[�Y�v�Ƒ肳�ꂽ��i�Q�B

�ˋ�̌����̉ԁuEDELWEISS�v�͏����̏ے��ł���A�u���̉Ԃ�T�����߂̃A�C�e����������o�v�����Ƃ���B

���̒��S�ɂ͓y���M�����������uEDELWEISS PROGRAM�v�Ƃ������ꂪ�����āA

�u��������C���X�s���[�V���������i���Z���X�E�}�V�[���v�����삳��Ă���炵���B

��O�ɒu���ꂽ�{�̃y�[�W�ɂ́u����v�̒f�͂�������Ă���B

�Ԃ̏���̂�������ȕr�́A�u150��ނ̉��ϕi���������Ăł������ɂ̍����v�� �u�����t�v�̊g��łł���B

���͂ɒu����Ă���̂́u�A�����邱�ƂŒʓd���A�_������Ԍ`�̃��C�g�v�� �u�������v�B

���߂Č����V���[�Y�����A���̑��̍�i���܂߂āA

�X�̍�i���������͂͂��Ȃ��قǂɔ������A����ł��Đ������ꂽ�u�i���Z���X�E�}�V�[���v�ł���B

�Ƃ͂����A�����T�C�g�ɂ�������Ă���e�[�}�Ɂu�����Ƃ́A�����w�I�ȃ��X�Ƃ͉���?�v�Ƃ���ʂ�A

�o���_�ƂȂ镨��́A�Ȃ��Ζϑz�I�ȏ����^���Ɖ��l���������Ă��āA���������R�W�点�Ă��銴�����B

��������ς���A�y���M���͂����Ƃ��̂悤�ȃh���h������ʂɕ����A���邢�͂�������o���ɂ����A

���|�I�ȃZ���X�Ɨ͂Łu�i���Z���X�E�}�V�[���v�Ƃ��ďo�͂��Ă���̂������B

�ڂ���t�̋��������ꂨ���� �u�����r�v�B

�֘A��ɕt����ꂽ�����R�����g����͏����ɑ���f����]���f���邪�A

�o���オ������i���ꎩ�̂́A������Ƌ�̂��ۂ��B

�@

�@ �@

�@

���҂����˂̃X�e�[�W�B 1���Ԃ����ɐ����̎������t���s����B

���Y���͍��[�� �u�����V�v�B�܂肽����ŃR���p�N�g�ɉ^�ׂ�X�O�����̂��B

��̉Ԃɂ��؋� �u�}�����J�v�������f�B�B���́uEDELWEISS�V���[�Y�v�̈�ł������肷��B

�^�̃x�[�X���u�t �W�x�[�X�v�B�R���s���[�^����ŃA�i���O�Ɋy������t���� �u�c�N�o�V���[�Y�v�̈���B

�n�[���j�[�͉E�[�́u�s �A���J�v�B���Ճn�[���j�J�ɉ��̕��D�����C�𑗂��ĉ��t���Ă���A

�����o���@�B��Nj������u�{ �C�X���J�j�N�X�v�V���[�Y�̍�i���B

�O�̐l�`���A���炵�Ă��Ċy����(�����ł͂Ȃ�)�B

�����ꕔ���A�����o��i���Z���X�E�}�V�[���Q�̓W�������������A

������������ꂽ�̂ƁA��i�̊̂��u���̏o��d�|���v�Ɓu���̃R���Z�v�g�v�������̂ŁA�ʐ^�͂Ȃ��B

���������Ȃ����Ƃ��������B

�Ō�ɔ����_�X�ƒu����Ă���Ƃ���ő����~�܂����B

���a�d�@���} �X�v�����������i�i�I�^�}�g�[���Ƃ�)��̔����Ă���̂ō�i�͔��炸�A

���ׂĂ̍�i�͖��a�d�@�����L���Ă���Ɛ錾����B

�����ɂ́A�}�X�v���R���e���c�ɂ́AArt(�����i)�ABook(�}�^�̂悤�ȏo�ŕ�)�ACD(���y��i)�A

DVD(�f���L�^)�AEvent(�R���T�[�g�����Ȃǂ�����ɓ�����̂��낤)�A

Fashion(���̐���ƕ�)�AGoods(�����ŃI�^�}�g�[���⋛�R�[�h���o�Ă���)�ƁA

A����G�ł�����Ƃ��낦�Ă��邠���肪�A�R���Z�v�g�d���́u���a�d�@�v�炵���Ƃ��낾�B

����A�����i��O�b�Y�Ȃǂ̏��i��������Ȃ��Ƃ����錾�͐��^�ʖڂȐl�̋t�ɐG�ꂻ���ł����邪�A

�d�@���[�J�[�ɋ[�Ԃ��邱�Ǝ��̂��u���a�d�@�v�̃R���Z�v�g�ł��邱�Ƃ��l����ƁA

�R���Z�v�g�ʂ�̊��������H�ł��Ă��邱�Ǝ��̂��Ȃ�Ƃ��S�����B

�������A�����̍�i�͒��J�ɔ��l�߂��ĕۊǂ���Ă���A

�W����ɏo�i�����ۂɂ́A���̔��̂܂ܗA���ł���悤�ɂȂ��Ă���B

�ۊǕ��@�Ƃ��Ď��p�I�ł���Ɠ����Ɂu�����ۊǂ���v�Ƃ����R���Z�v�g�Ɋ�Â���i���Ȃ��Ă���悤�ŁA

������ƃf���V�����ۂ��B

�����āA�����d�@���[�J�[�ɋ[�Ԃ��āA�i���Z���X�E�}�V�[������葱����Ƃ����m�I�ȍ�Ƃ��A

�\���Ɏ��p�ɓ��B�����I�^�}�g�[���Ȃǂɂ��A(�����炭)����Ȃ�̋��K�I�Ȑ����ɂ��������ŁA

���̏o���_�Ɏ����̒��̍U������j��Փ������ߒ������Ƃ���������A

����������ȏ����ɉ��Ƃ��ڋ߂��悤�Ɩϑz�C���ɂ��������ߋ�����������A

�R���Z�v�g������������قǁA����ɂ���h���h���Ƃ����T���������̂������Ă���̂��A

��ړW�̑�햡�ƌ����悤���B

�����āA���̏��̃J�M�ɂȂ����̂��A���Ƃ��Ɛԕ�s�Ő��܂��������Ƃ���|���A

�u����������A�Ƃ��� �����v �̎ЌP�ɂ��\��Ă�����m���ɂ���̂ł͂Ȃ����Ə���Ɏv���Ă���B

�ق̊O�ɏo��ƁA���������o�Ă����B

�Ȃ��Ȃ��̌��������������B

�@�@*

�Ȃ��A�|�p�̐X���p�فu���f�B�A�A�[�c�̐X�v�ł́A���a�d�@�W�Ƃ��킹�āu���f�B�A�A�[�c�s�s�E�D�y���Ēm���Ă܂���?�v�Ƒ肳��A

�@�@�@

�u�D�y���̃e�N�m���W�[��N���G�C�e�B�u�Y�Ƃɒ��ڂ��āA���҂̌��т����Љ�v����W�����������B

�@�@�@ ���a�d�@�����T�C�g

�@�@�@Wikipedia

�u���a�d�@�v�y�[�W

�@�@�@�D

�y�|�p�̐X���p�ٌ����y�[�W

�@�@������`���A�[�g�ɒʒꂷ�镨�ꐫ�Ƌ{��x�ւ́u�늳�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\ ��������(���꒚�ڌ���)�u2124�|�͂��܂�̐�|�v������ (2024.1.27)

�@

�@

���꒚�ڌ��ꂪ �u��������v�Ɩ���ς��A�u�D�y���ی|�p�Ձv�̃��C�����ɂȂ��Ă���B

���t���āu2124-�͂��܂�̐�-�v�ł���B

������p��ʂ���100�N��̖�����`�����Ƃ���Ӑ}������悤���B

���́A���Ƃ��Ǝl�G����Ƃ��Č��z���ꂽ�{�݂ł���B

����ł���A��t�̃��M���X�y�[�X���畑��Ɍ������ʘH�ɗU�������B

�����ɂ���i����|����KOMAKUS�́u�E�R�Eㇰ�v���o�}���Ă����B

�u�E�R�Eㇰ�v�̓A�C�k�����̗֏��̂��ƂŁA�ʘH���� �}���E���E�� ���E�R�Eㇰ�������Ă���B

�ʂ蔲���ĕ��䑳�ɂ�����Ƃ���ɓ���ƁA�������̍�i������ł���B

�ŏ��́u�����̕��i�v�p�[�g�ɂ́A�`�F�E�E������ ��i�R�_�����ԁB

��O�̔������̂��u�f�G�Ɍ͂�Ă��������A�N�ƁB�v �A���̋������u���̎��ҁv�B

������A�u�����̌��v�Ƃ�����i������B

�u�f�G�Ɍ͂�Ă��������A�N�ƁB�v �́A �P�ɏ��ɂ������܂��Ă���̂ł͂Ȃ������B

�����̔����p�[�c�͓V�䂩��݂邳��Ă��āA�ˑR�ڊo�߂��悤�Ɉ�����V���Ă����B

����͎��҂̗삪��E���ĕ��V���Ă����悤�ł�����A

�́A�@�����t������Ă����u���^�V�K�R�R�j�C���R�g���V���Z�^�C�v���uVOICE PERFORMANCE�v���v���N��������B

�V��ɕ��������p�[�c�́A�ēx�A�V��ɏW������B

�z���ƌ������Ƃ������ĂԂ牺�����Ă��邳�܂͐��Ɍ������̂����A ���͉Ԃ̂ڂ݂ł��肫�ꂢ�ɊJ�Ԃ���B

�������A�J�Ԃ���ƉԂ͌͂�A�͂�͂�Ɨ������Ă����B

�Ƃ������Ƃ́A���ɂ����Ԃ͎�q�������̂��B

���̃v���O���~���O���ꂽ�p�t�H�[�}���X�́A25���قǑ����B

�ɂ�������炸�A�����ƌ������Ă��܂��B�͍삾�B

�u���̎��ҁv�ɂ͔w�i�ɂȂ镨�ꂪ����B

���Ƃ��Ɛ��E�͓����A�����͌��Ō���Ă����B

���̌������Ȃ��悤�����Ԑl�����āA�A�U���V�̎p�����Ă���B

�V�����������܂��Ɓu�[������ɂ��v�A���̐g�̂���̓��j�J�X�Ƃ����E�q�������A

�E�q�͐V�������Ɍ������Ĕ��ł����̂��Ƃ����B

���̍�i�́A�u�Ō�̎��ҁv�̍��i�ł���炵���B

���̔Ԑl��������Ă���u�����̌��v��\��������i�B

�v����ɁA�b�f��i�Ȃ̂����A�����ɂ�������̐��E�܂ŗ����Ă��������Ȍ��ŁA

�F���ς�邵�A�O�C���O�C�������߂��Ă� �B

���̘͂Z�p�`�́A�����֎~�̃K�[�h�ł���B

���䉺�̓ޗ��ɐi�ނƁA�u����̘B���p�v�̃p�[�g�ɂȂ�B

�^���ÂȒ��ʼn����������Ă���B ���������ɒu���ꂽ�W����̏�Ő�����]���Ă��āA�܂�ŕ����Ă���悤�Ɍ�����B

�㓡�f���́uin motion�v�Ƃ����V���[�Y���B

�E�́A�����V���[�Y�̑��ŁA �~�ʏ�ɔz�u���ꂽ���\�{�̐��i�̂悤�Ɍ�����ԏ�̂��́j���傫����]���邱�ƂŁA

��͂�l�̕����p�������яオ��B�i�ʐ^�ł͂킩��ɂ������j

���������Č��Ă邱�ƂŐl�������Č����邠���肪�u�B���p�v�ł���炵���B

�@

�@ �@

�@�ׂ�́A�ؔ����ɂ��K���X��i�B

�~��ς����̌����̂悤�Ȃ��̂�����A �A�������ۗނ����킩��Ȃ��������W�c���痣��Ă����悤�ɂ�������B

���Ƃ��Ƒ@�ׂȃK���X������������ׂ��蕂�������肵�Ă���̂����A����ł��͂��Ȃ��ł���B

��ɒm�������Ƃ����A�ؔ��̂�2022�N��40��ŖS���Ȃ��Ă����B�Ƃ���ɕ��V���Ă��郂�m����Ɍ����Ă���B

���ł͐��앗�i�̉f�����������͂����B�c�O�Ŏd���Ȃ��B

�@

�@

���i�A�������̓C���X�^���[�V�����̃p�[�c�炵�����̂��r�Ɏ��[���ꂽ��A�������ƗZ�����Ă����肷��B

���̎������߂������炦��A�ۗނɂ���̐����ɂ�������p�[�c�̂������A���u���̒J�̃i�E�V�J�v��A�z������B

�����v���ƁA�`�F�E�E�����̍�i�Q���i�E�V�J�߂��Ă���B

��̂���V���ȖE�q�����܂���ł����Ƃ����u�A�U���V�v�́A���ׂĂC�ɂ��鉤峂̂悤�ł͂Ȃ����B

���̂����肩��A���̓W����ɒʒꂷ�镨�ꐫ�A

�Ƃ�킯���̍�Ƃ����͋{��x�ւ́u�늳�v�����ʑ̌��Ƃ��Ď����Ă��āA

�Ƃ肽�ĂĈӎ����Ă���킯�ł͂Ȃ�����ǁA���R�ɋ��L���Ă��邱�Ƃ�O��ɑn�삵�Ă���悤�Ɋ������B

�������̐��オ�A�S�r�A�g�������閾�邢���������ʌ��̌��Ƃ��Ă����悤�ɁB

�@

�@ �@

�@�y�����g�p�����u100�N��̕���v�̃p�[�g�ł́A�f�B���N�^�[����̖₢�ɍ�i�œ�����Ƃ�����i�����ԁB

�G �C�~�[�E�J�[���́u���݂̒J����̃G�R�[�v�́A�f����i�Ɋӏ҂����������b�Z�[�W�����e���ꂽ��A

�Ȗ_�Őڎ킵����`�q�͂܂Ƃ߂Č��ɑ�����Ƃ����������(�ƖȖ_�ȂLjꎮ)���u����Ă���B

�{������? �Ƃ��v�����A���������l��������邱�Ǝ��̂��A�[�g�ł���ƌ���ꂽ��A���̒ʂ�Ƃ��������Ȃ��B

�@

�@

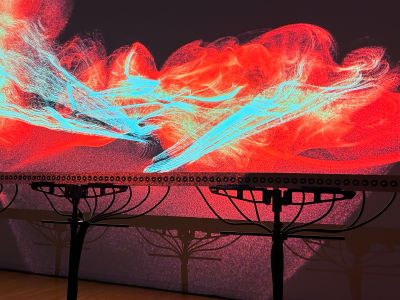

�e�K�E�u���C����ɂ�� �uAsunder�v �́A�s�s�̏����̎p���V�~�����[�V�������A�������̉\����������Ă���B

���������C���ɂȂ��Ă��������n�`������A����ȓs�s�v�������Ƃ���Ȑl���̂���ȊX�ɂȂ�A

�Ƃ������Ⴊ���X�Ɣ��\�����B

���낻����Ă��āA�S�������ꂸ��ɐi�ށB

�@

�@

�V���E���E�́uGlieming Bodies�v�́A�����܂邲�ƉF����Ԃ𗷂��Ă���Ƃ��������ĂŁA

���ʂ̕��ʍ�i�̒����ɂ���O�͗Ⓚ�ۑ��̃C���[�W�炵���B

�����ȂƂ���A�f����i��b�f��i���������̂ŁA�z�b�Ƃ���B

�����B�n �u�S�~�A�����͒����v�́A�����S�~�����ӂ��P�j�A�̕��i�Ɩk�C���̊L�˂��ʐ^�őΔ䂵�Ă���B

���J�숤�́uMultiple Futures�v�́AVR�Ő�̂Ȃ�100�N��̎D�y��̌�������B

�X�[�p�[�t���b�N�X�́uRefuge for Resurgence�v�́A�p�ЂɂȂ����X�ɐA���⓮�����N�I���Ă���Ƃ����f����i���B

�p�ЁA���R�̕ϓ��Ƃ����łт̃C���[�W�ɂ�������炸�A

�l�ԈȊO�̎҂����͕ς�炸���C�ŁA�ނ���A���̂��Ƃ���]�߂��Ă���悤�ȂƂ�����u�i�E�V�J�v�I���B

���������Ėłт�̂ł͂Ȃ��A�V���̂悤�ɐÂ��ɖK���l�ނ̏I�������ꂼ��̍�i�ɒʒꂵ�Ă���B

�@

�@

�u�������@�v�p�[�g�́A���̐��E�ɂ��߂��Ƃ��납��o������̂ł��[���ɂȂ�B

�W�����@���j�E�x�b�e�B�ƃJ�^���[�i�E�t���b�N�uInvisible Mountain�v�œV�䂩��݂邳��Ă���V�[�g�́A

���g���ɂ���ĕX�͂��n���Ă����Ȃ��悤�n���̐l�������X�͂��Ă���z�ł���B

�R�̗Ő��̂悤�ɐ܂��Ă���B �E���́A���̉f���ł���B

�}�[�V���������o�g���L�� �V�[�E�W�F�g�j��=�L�W�i�[�ƃO���[�������h�̃A�J�E�j���C�A�i�́A

���ꂼ��̒n��ł̕�炵���C��ϓ��ɂ���Ď�������Ǝ��ői����B

�������uWORMHOLE�v�B

���R���o���A���o���āA�ⓚ���p�Ƃ������͂��B

���̍�i�ɂ����S��������B

����܂ł̏���i�́u�R���s���[�^����g�����v�u�ӏ��Ԃ�v�����Ă���v�u���ꐫ�v�ɐ������̂�������Ȃ��B

�@

�@

�@

����ɐi�ނƁA�ϋq�ȂŃ`�F�E�E�����́uRed�v���҂��\���Ă����B

�ϋq�Ȃɉ��ƐႪ�~���Ă����B

�f���̐l�H�I�Ȑ�̌��������A�Â��ɍ~�葱�����͂ǂ����D�����B

���Ȃ݂ɁA���̐�́u���������̐�̌����v�Ƒ肳�ꂽ�W���ŁA

�D�y�s���̏����w�Z�ł̃��[�N�V���b�v���I �����C���v���O�����Ő��삳�ꂽ��i���B

���߂ĎQ����Ƃ̖��O�����Ă���ƁA

�D�y�ł̓W����Ȃ̂œ��{�l�A�Ƃ�킯�D�y�䂩��̐l�����������͓̂��R�Ƃ��Ă��A

�A�W�A�n�̐l�⏭�������炵�����O���ڂɂ����B���������������B

��Ƃ̑����D�y�Ƃ����n���ӎ����āA����e�[�}�ɂ�����i�������B

�������ӎ������Ƃ��ɁA�f���╨�ꐫ����i�������Ȃ�A

����ȐV�������ӎ������|�p���A���p�j�ɏo�Ă���u���Ă̔��l�j���v�ł͂Ȃ���Ƃ������`����Ă��邱�ƂɁA

������ՂޓW����炵���Ȃ����̂ł͂Ȃ����Ƃ��������B

�����A���H���B

�@�@*

�Ȃ��A�������ꂱ�Ɠ��P���ڌ���{�݂́u2124�|�͂��܂�̐�-�v�ł́A�����������̓W��������������������Ȃ��B

�@�@�@����ꂵ���Ƃ��������B

�@�@�@�D

�y�s�T�C�g�����P���ڌ���{�݃y�[�W

�@�@�����W���ł������̂������M���f���Ɨ₽���X�̉e

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\ ���G���������u�����̐�̌����v������ (2024.1.27)

�x�����H����������ŁA���G���������֍s���V���g���o�X�ɏ�荞�ށB

������̓y�E���A�����{�̖����V���g���o�X������B

�X�^�b�t�����悵�A�y���A��ւ̈ē������Ă��ꂽ�B ������B

���G�����������̃e�[�}�́A �u�����̐�̌����v�ł���B

�ٓ��ł́A�u�����̉^����v�Ƃ����s���Q���^�̃v���W�F�N�g���� ���Ă������A����͂���B

���G���������́A���Ƃ��Ɩ����̌����Ȃ̂ŁA���̓W������������B

�{�i�I��i�͂Q�_���������A�ǂ����������i�������̂ł������͂������B

�@

�@

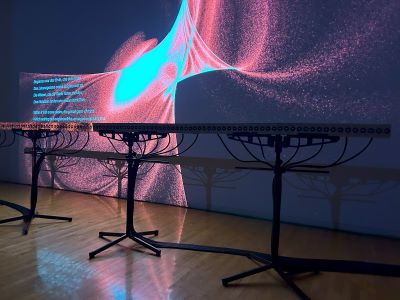

�ꎺ�ł́A�e�c�� �ɂ��f���Ɖ����̍�i��̌��ł���悤�ɂȂ��Ă���B

���ɓn���ꂽ���u�ɂ͂�������̃X�s�[�J�[�������Ă���A����Ɩڂ̍��������킹��悤���߂���B

�]���ʼn��������i�悤�v����Ă���j�������A�Đ��̂��߂̖łсA�n���Ɏ���j��̎��G�l���M�[��������ꂽ�B

��������Ŗ��ɘV��������i�����������̂ŁA����������O�̂قƂ��肪�~�����������Ƃ������o�ɂȂ����B

�@

�@

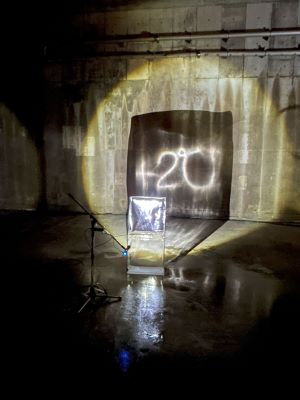

��������O�ɏo����q�ɂɂ́A ���b�V�E�A���W�F�X�����@��AATB�ɂ��X�̍�i������B

�u+2���v�ƍ��܂ꂽ�X��Ɍ������Ă��A�����������яオ��B

���邢�́A�����Y�̂悤�ɍ��ꂽ�X���͌��Ɖe�̋�ŁA���킢�[�������ʂ��o�����B

�ނ��A�X�̍�i�ł��邽�߁A�������n���Ă����Ă���B

�@

�@

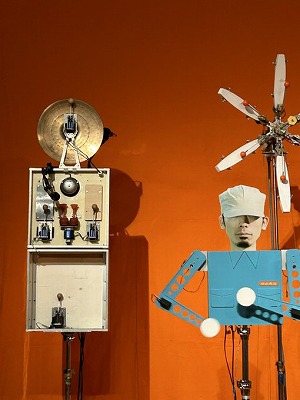

�ׂł́A�Ȃ�ƃ��{�b�g�A�[�����X������Ă���B���ꂪ�u���J����v�Ȃ̂��B

�܂��ǂ��Ɍ������������Ȃ��B

�����炪AATB�ɂ���i�ŁA���{�b�g�A�[�����X���������Y��ɍ�肾���Ă���B

�@

�@

�ʂ̃X�y�[�X�ł́A��҂炵���l���A�C�����łȂ߂炩�ɕX����n�����A����ɍ���Ă���B

�������ǂɂ́u�Ȃɂ��̂��v��������ł��Ă���B

�����炪���b�V�E�A���W�F�X�����@��i�Ȃ̂ŁA���{�l�ł���炵���B

���ł́A���łɊ���������i���B�葱�����f��������Ă����B

�������n���ĕω����Ă����ߒ����L�^�����̂��낤�B

�@

�@

���r�[�ŏ����x�ށB���̊O�̐Ⴊ�����B

�ނ��g�[�͕����Ă���̂����A���z����ڂ����ς���K���X�̃s���~�b�h���A���ɏ�w�K�͖��ɒg�����B

�A�蓹��i�ށB

���G�����̌ߌ�S���B ���z���Ⴍ�A��C�Ɋ����Ȃ��Ă���B

�������A�P�����I��肾�Ɨz�������Ȃ����Ȃ��A�Ƃ����k�C�����o������B

���́A�����ߑ���p�ق��B

�@�@�@���G�������������T�C�g

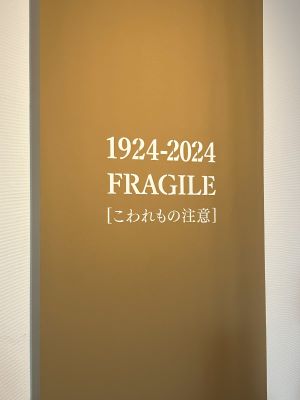

�@�@�͋Z�Ō��o����1924�N���߂���S�{�̕⏕���Ƒ��ʂȌ��`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\ �k�C�����ߑ���p�فu1924-2024�@FRAGILE�v������ (2024.2.3)

�������ꂪ2024�N����100�N���W�]�����̂ɑ��A

�����ߑ���p�ق��u1924-2024FRAGILE�v�� �肵�A100�N�O��1924�N���猻�݂܂ł�U��Ԃ�B

�K�^�ɂ��A�S���w�|��(�Ƃ��������ْ�)�̉���̎��ԑт������B

���ׂ��Ă���ّ̂͊��i�����S�����A�u1924�N�v������ɂS�{�̕⏕�����������ƂŁA

�v��ʂƂ��납��100�N�O���猻�݂܂ł��т��Ă��鐢�E�ς��W�J���Ă����B

�w�|���̖����ꂽ�|�����o���A�X�y�V�����ّ��i�W�Ƃ������Ƃ��낾�B

�uFRAGILE�v�́u�������̒��Ӂv�̈Ӗ��B

�ߋ���100�N�̃A�[�g�́A���邢�̓A�[�g�͂������Ă��₤�����݂��B

���ʂŏo�}���Ă��ꂽ�I���t�H�b �V���� �́u�`���[���b�v�O���X�v�B

���Ђ��N���X�^���O���X�̐������n�߂��̂�1924�N�炵���B

�����āA�����ɂ����₤���B

�Ƃ������A�ǂ������������Ă���B

�@

�@

�܂��o�ꂷ�� ������M�u�^������D�A�k�瓇�v(1973)�́A�k�m���D�œ����Ȃ���B�����̎ʐ^�̐��X���B

����̓c�J�~�̂��߂̊g��R�s�[(?)�����A�ނ���͊���ɂ���B

�W���e�[�}�́u�Ђ낪��v�B

1924�N���猻�݂܂ł́u�Ђ낪��v�C���[�W�Ƃ��āA�����Ɩk�m���Ƃ��o�ꂷ�邠���肪�k�C���炵���B

�����āA�� �c�F���̖��ʁu�k�C�̒j�����v(1965)�� �{�c���j�̖ؒ��u�k�m�̒j�v(1969)�B

�k�C�����܂��������炱�������Ă���A�k�̒n�ŕ�炷�j�����̗͋���������������B

����ȁA�k�C���Łu�Ђ낪��v�Ƃ����Ɩk�m���Ƃ���ˁA�Ƃ����Ƃ��납��n�܂����̂����c

�@

�@ �@

�@1924�N�ɐ��삳�ꂽ��l�̍�i�A �����l�Y�́u��A�s�x�O�v�u�n���s�����i�v��

���R���v�́u�Ƃ�����M�і����铇�̉����v����ׂ�ƁA

100�N�O�̋ߑ㍑�Ɠ��{���A�W�A�֓���ւƗ~�]�������点�Ă������Ȏ���ł��������Ƃ��v���o������B

������ ���g�N�Y�u������闇�w�v(1929)�������Ӗ��́A1924�N�ɃA�����J�Ŕr���ږ��@������������ �Ƃ� ����B

���̖@���͓��{�l�ږ�������r���������̂ł͂Ȃ��������A

���g�N�Y�͂��łɃA�����J���\�����ƂƂȂ��Ă����ɂ�������炸�A

���@�ɂ��A�����J�̎s�����������Ȃ������Ƃ����B

�A�W�A�ւ̃M���M�������~�]�������ɂ��A�A�����J�ł͂��̗~�]���s �V�� ���ƒ@���ꂽ100�N�O�B

�u�Ђ낪��v�Ƃ́A��ɂ��łɂ�����̂Ƃ��a瀂ƕs�����B

�����l����ƁA�k�m���Ƃ́u�\�A�ɂ��\�߁v�����܂���肷�������Ƃ��̗v�������B

�@

�@

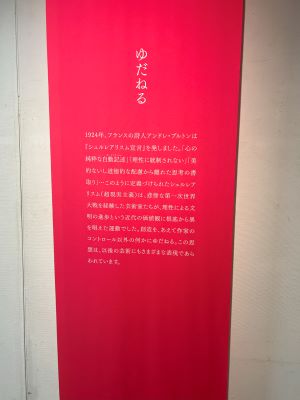

���́u�䂾�˂�v�́A1924�N�� �u�V�������A���X���v���v�̊��s�ɒ��ڂ���B

��i�� �~���� �I�[�g�}�e�B�Y����i�u�f���G�[���E���E�~�����[���v(1961)�A

���i���w �C�^�[��1933�`38�N��̃V�������A���X���ʼn����ׂ�B

���̂悤�ȃI���V�����ă��P�m���J���i�C�|�p���n�܂�̂��A1924�N�Ȃ̂��B

�k�C���́u�䂾�˂�v��ƂƂ��āA�� �g�c���N�� �ꌴ�L�������グ����B

�ʐ^�͓�g�c��i�Q�_�B�����u�H�̎��v(1961)�A�E���u�O�Ձv(1956)�B

�A���t�H�������Ƃ����ە\����`�Ƃ��̗��������r��Ă�������̍�i���B

�ꌴ��i�ɂ��ẮA �������ŁB

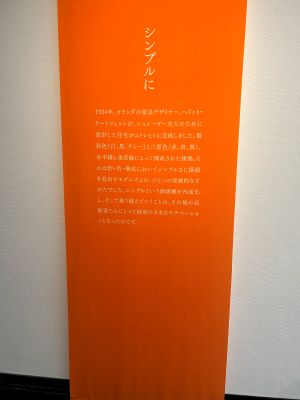

�u�V���v���Ɂv�̓����́A���[ �g�t�F���g�v �u�V�����[�_�[�@�v�̎ʐ^�ŁA�����1924�N�̍삾�B

�c���̒�����ʂ���������Ă��āA�m���ɃV���v���ł͂��邪�A

���̈Ӗ��́A��O�������Ă悭�킩��Ȃ��B

��O�̃K���X�̍�i�́A ���x���X�L�[�ƃu���t�g���@��(���Ă̒ʂ��)�u���v(1989)�B

���x���X�L�[���������`���v���X�g���@���S�y���`���āA�K���X�������Ă���炵���B

�̒����ł͌��o���̂���悤�ȗ����p���A�f�ނ��K���X�ɂȂ�Ɩ��킢���ς��B

�Ԃ������镔���͌��̍�i�����܂��Č����Ă���B

���̐Ԃ���i��������Ƃ� ���R�����q�́uWORK 9704-1�v(1997)�ق��B

�ّ��̍�i���o�i����Ă���̂����A���R�����q��i�̒��ł��Ƃ�킯�V���v���Ȃ��̂ł���悤���B

�E���� ���Z���́u�䂾�˂�v�p�[�g�́u�����@#80057�v(1980)�ɂȂ�B

�K�̂����������Ȃ̂ŁA���̂�����͂䂾�˂Ă����i�Ȃ̂��낤�B

���̂����肩��A���ꂼ��̃p�[�g�̌��ݒn�_�̍�i�ɂȂ�B

�u�䂾�˂�v�p�[�g���{�c�ʉ��uMRI SM20110908�v(2016�`)�́A����Ȏh�J��i���B

�����̔]��MRI�摜�Ƃ����ɂ߂ăf�W�^���Ȃ��̂��ނɁA

�h�J�Ƃ�����G��̂�����̂ŕ\�����Ă���̂��ʔ����B

�R���s���[�^�~�V�����g�p������A�킴�ƃo�O����������(�Ɛ����ɂ��邪�悭�킩��Ȃ�)���A

�u�䂾�˂�v�炵���Ƃ��납�B

�@

�@ �@

�@�s�������́u���i�v(2024)�́A�������K���X�̃p�[�c���ʂɂԂ牺������i�B

�K���X�̃p�[�c���y���̂ŁA��邢�̕��ł��h�炢�Ń`���`���������Ă�B

����ɏƖ��̂���������▭�ŁA�h�炮�K���X�ɔ��˂�����͗��ꂽ��A�L���L���P�����肷��B

����̈�Ԃ̂��C�ɓ��肾�B

�Ȃ��A���̍�i�́u�Ђ낪��v�p�[�g�̌��ݍ�i�Ɉʒu�Â����Ă���B

�u�l�Ԃ̋�ԑ̌����Ђ낰����|�p�v�Ɛ�������Ă��邪�A

�����܂ŎЉ�I�Ȕw�i�������������i���������������ɁA���܂�u�Ȃ�قǁv�Ƃ��������͂��Ȃ��B

�����Ắu�Ȃ���v�p�[�g�B

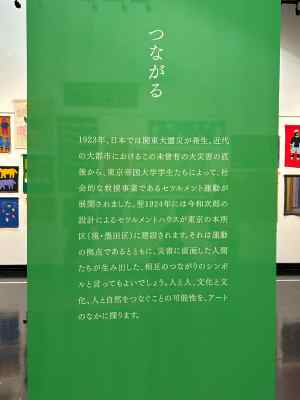

1923�N�̊֓���k�Ђő傫�Ȕ�Q�����l�������~�����悤�Ɠ��吶�ɂ�� �Z�c�������g�^����������A

���̋��_�ƂȂ��Z �c�������g�n�E�X�����������̂�1924�N�Ƃ̂��ƁB(�`�g�ꂵ�����A�܂��ǂ��B)

�����āA�u�Ȃ���v�A�[�g�ƂƂ��������ʒu���A�ǂ����u�Ђ낪��v�A�[�g�ɑ���ɂȂ�炵���B

���Ƃ��A ���c�k���͐푈�i���`�������Ƃ�ᔻ���ꂽ�j�̌�����

�t�����X�ɋA���A�������ƃ��I�i�[���E�t�W�^�Ɩ������߁A����v���� ��q�������݂���B

���̃X�e���h�O���X�́A�u���a�̐����q���X�e���h�O���X:���`�F�`���A�v(1968)��2008�N�ɍĐ��삵���� �� ���B

�����o�u������v(1991)�ɂ͏ۂ̐e�q�ƂƂ��ɁA

�e�ۂ̋���ȑ̂ɂ̓C�X�����̏���҂��q���`����Ă���B

�`���ꂽ�����A�p�ݐ푈���u�����Ă��邱�Ƃ��W����Ƃ���邪�A

1907�N���܂�̍����o���g�̐푈�̌��Ƃ����W�ł͂Ȃ��낤�Ɖ�������B

�J�i�_�� �C�k�C�b�g�̏����������肪�����u�NJ| ���v ��i�̐��X�B

�J�i�_���{���C�k�C�b�g�́u�ߑ㉻�v�i�������H�j�𐄐i�����̂ƕ����āA�e�L�X�^�C�����삪���コ�ꂽ�炵���B

�u������ĉ��Ȃ́v�ƌ��킴��Ȃ��Č������A

�����Ƃ��Ă͔j���Ƃ�Ȃ��Ƃ��āA���߂Ă��̍��Ղ��c���Ă����悤�A�Ƃ����悤�ȃC���Ȃ₳�������B

����ł��A��i��ʂ��Ďv�����Ȃ��邱�Ƃ��炢�͂ł���B

�����̍�i�������k������ �������̏����Ȃ̂��|�C���g�ŁA

�A�C�k�������n�߂Ƃ��鐢�E�̖k�������Ƃ��̕����ɒ��ڂ��Ă���̂ŁA���R�ɃC�k�C�b�g�͎���ɓ����Ă���B

�@

�@

�u�Ȃ���v�̌��ݍ�i���A�Έ䋜�� �� �D��i�B

�ʐ^�����H�������G�� ���ڗF�T�Z�@�Ő��삳�ꂽ�Ƃ̂��ƁB

���ǂ��ȑ�ނ�����I�ȏ��������ÓT�I�Z�@�ŕ\������A���̃A���}�b�`���ʔ����B

�@

�@

������u�Ȃ���v�p�[�g�����A���W�W���̂悤�� ���O�m�̍�i�̐��X�B

�p���t���b�g�ɂ��Ɓu�V���v���Ɂv�p�[�g�̌��݂��Ȃ����A���O�m��i���u�Ȃ���v�̌��ݍ�i�Ƃ��Ă���B

���̓A�t���J���A�E�̓A�����[�V������`���Ă���B��Ɛ���Ƃ�Ԃ����C�̐���ۓI���B

�ٍ��𗷂������i��`���Ă��A��Ƃ̎v���ɂ͂���قǂ̍��͂Ȃ��ɂ��Ă��A

�u�Ђ낪��v�̎���̊G�̂悤�ȕs�����͂Ȃ��B

�����āA�W����̃��X�g�Ƀ|���ƒu����Ă����̂��A�S�����Ɛl������ō��邠�O�m��i�B

�Ȃ�قǁA�l�Ɠ������u�Ȃ���v�Ƃ������Ƃ��B

�u�Ђ낪��v����n�܂���100�N�O�̓��{�́A���݁A����Ȍ`�Łu�Ȃ���v���Ɍ������Ă���(�Ɨǂ��̂���)�B

�@�@�@ �k�C�����ߑ���p�ٌ����T�C�g

�@�@�����������I���Ă��猺�ւ�K�ꂽ�o�c�̈���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\ �D�y�����|�p�𗬃Z���^�[SARTS�uSIAF2024 �r�W�^�[�Z���^�[�v������ (2024.2.3)

��ʌ����𓌂֕���

�uon�����r���v����HTB�ׂ̗�� �D�y�����|�p�𗬃Z���^�[��ڎw���B

��������J���̐�܂���ǂ�Ȃ��̂��ƋC�ɂȂ������A

�ᑜ�͊������Ă���悤���������A�����֎~�������B(���炻����B)

�����̃��C���� �r�W�^�[�Z���^�[�i�����ē����j�@�\���B

�ӂ���ƈႤ�ē��\��������A�ӂ���ƈႤ�����𒅂��l�������Ă���B

���ꂾ���ŁA�����u��i�v�߂����u�̌��v�߂����A�قڍŌ�Ɍ��ւɂ���Ă����o�c�̈����͔ۂ߂Ȃ��B

�����ƍŏ��ɖK���A���ꂩ��e���œW�J�����W���ɐS���点�邱�Ƃ��ł����ɈႢ�Ȃ��B

�@

�@ �@

�@

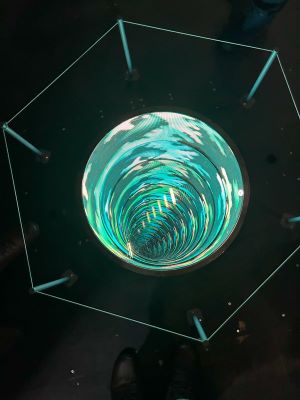

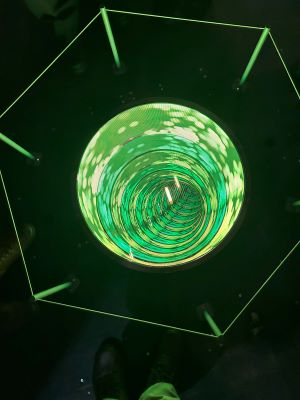

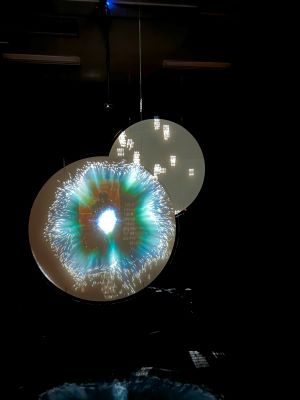

���̈�p�ɁA�\�j�[�O���[�v�N���G�C�e�B�u�Z���^�[�ɂ��uINTO SIGHT�v���������B

�L�߂̈Î��̂悤�ȂƂ���ɓ�������

���ʂ̉f�����A�㉺���E�̋��ʁH�ɔ��ˁH���āi�ł��F���ς��j�A�����̖��؋��̂悤���B

�@�@

�@�@ �@

�@

���̉f���Ȃ̂����A�{���͊ӏ҂̓����ɂ���ĉf�����ω�����d�|���ɂȂ��Ă����炵���B

�y�j���̗[���Ƃ������Ƃ������āA��������̊ӏ҂������~�܂��Č��Ă���̂ŁA

�{���̐l�̓����ɔ����ω��͊������Ȃ������B �d���Ȃ��B

���ɂ��A�D�y�Ɛ���ӎ������C���X�^���[�V�����Ȃ̂��L��Ȃ̂��悭�킩��Ȃ��W�����������B

�����[���������A�������������ʐ^�Ɏ��߂�Ƃ����悤�Ȑ��i�̂��̂ł��Ȃ������̂ŁA�c���Ă��Ȃ��B

���������������Ă������Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B

�Ƃ������ƂŁA�c���͐�܂���݂̂ł���B

�@�@ �D�y�����|�p�𗬃Z���^�[�����T�C�g

�@�@���ۂɐ�̏�œW�������~�̎D�y�ƕs���̓W��

�@�@�@�@�@�\�\ �����ۂ��܂��ʂQ���ډ��u�Ƃ��関���̐�̂܂��v�Ƃ��łɑ�ʉ������� (2024.2.6)

�@

�@

�����ۂ��܂��ʉ��̂����A�Q���ډ��̂P�u���b�N���܂邲�ƎD�y���ی|�p�Ղ̉��ɂȂ��Ă���B

�T�u�^�C�g���ɂ́A �u�Ƃ��関���̐�̂܂��v�Ƃ���B

���A���ɐႪ�����ʌ����ł̖�O�W���Ȃ̂ŁA�D�y�̒n�Ƃ͕s���̊�悾�B

�@

�@

�܂��́A�G�l�X�́uAirship Orchestra�v�B��i�́A�\���̃r�j�[�����D�ō\������Ă���B

���O�W���ɏ\���ɑς����邾�������ĕ��D�̃p�[�c�͈ӊO�Ə�v�ŁA

�q�ǂ��������|���|���@������A�����ꂩ�������肷��Ƃ���܂ł���i�ł���Ƃ����������B

�@

�@

�߂Â��A�Ƃ�������i�̒��ɓ��荞�ނƁA

�ڂ̂悤�Ɍ������Ƃ���͉t���p�l���ɂȂ��Ă��āA�ׂ��������_�ł��Ă���B

����ǂ��납�A�u�c�u�c�Ɖ��܂ł��ĂĂ���(�I�[�P�X�g�������̂�)�B

���������l�X�Ȋ��o�ɑi���邽�߂ɂ��낢��Ǝ��s�����ĕ\�����Ă���̂��A�u���ǂ��v�Ȃ̂��낤�B

�@

�@ �@�@

�@�@�Ȃ����Ǖi�v�悪���^���Ă��āA���݂��n���ōs���Ɏg�p���Ă���o�X��A

�T�O�Ƃ��Ă����������Ȃ��ł��낤(�����͂Ȃ�)�u�R���p�N�g�ȕ�炵�v�Ƒ肳�ꂽ��?����?����?���W�����Ă���B

�@

�@

�����v�ɂ��u�����̐�̒��̃T�C���v�Ƃ�����i�B

�u�Ƃ��関���̐�̒��v�̏��H���̂悤�ȏꏊ�Ƃ���Ɛ������Ă���B

�Ђ�Ђ�Ɠ��������V�[�g���璆�ɓ���ƁA

���H�Ƃ����قǂł͂Ȃ����A�V�[�g���߂���Ȃ���������߂��邱�Ƃ��ł���B

�����ł��A�����ɉ�������Ă���B

�N�����u�����ƌ܊��ɑi����W���ɂȂ��Ă��邩�v�ƃ`�F�b�N���Ă���悤�ȁu����v�����B

�V �������ɂ��umeta forest�v �́A�Ƒ肳�ꂽ�X�̃��^�\���Ƃ��Ă̊Ԕ��ނɂ��C���X�^���[�V�����B

�|�p�ՏI����ɂ͎����������Ɩ��L����Ă���̂��A���ǂ����B

��ɂ͕ʂ̌������������悤�����A�������ɂ����܂Ō��C�͂Ȃ��B

��́u��܂�v�́A�u�����̂��ό��̂����v�Ǝv���l�����̂��̂��B

�Ƃ����킯�ŁA���̂܂܂��߂Ɂu��܂�v���w�Ɉڍs����B

�܂��́A�u�S�[���f���J�� �C�v �̑�ᑜ�B

�A�Vㇼ�p����Ɛ�����O�ɁA���ɔ�������A

�����������s���̂���ᑜ�́A���Ă��Ĕ��͂�����B

�P��� �D�y���n���̑�ᑜ�B

���N�A���n���e�[�}�ɏ������f�U�C����ς��˂Ȃ�Ȃ������ς��B

�@

�@

�{���V�L�O�D�y�������p�� �v���f���[�X�ɂ��n����Ƃɂ��Α�����������ł���B

�܂��́A�͍�䂩��u���v�B

�����͂��̐�̂����܂�ŁA�ӂ����Ƃ�������������Ă���B

�E�́A�����G�W�u���v�B

���܂��܂Ȕ����ꂼ��ɂ���Ƃ������B

���u�����Ă���v�����ł��A�Ȃs�v�c���B

�@

�@

���́A�����葾�Y�u�ӂ�v�B

�J��Ⴊ�~��C���[�W�ł���炵���B���̐�́A���炩��������B

�E�́A�O�c�T�l�u�v�B

�Ƃْ͋��̒��ɗD�����̂��鏄�肠�킹�炵���B

���̂����Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A���x�����̌���������ʂ�߂���l���ʂ荞��ł��܂����B

�F�J���G�u��ł̍\���v�B

�Ⴛ�̂��̂̔�������\������悤�\�������Ƃ����B

�Ȃ߂炩�ȃJ�[�u�̐���/�����Ȃ̂ɁA���������Ƃ��������������Ė���������������B

��Ȃ̂ɁA�d���̂ɁB

�Ƃ����A�[�g�̐��X�̐�Ɂu ���c�݂ɂ���v �̐ᑜ������B

���̐���́A�u���肪�Ƃ��@����������ł��v�́A�V���p���G�`���[�h������钆�A�O�c���F�������Ă����B

�R�[���̃o���J������̂́A���̓W�������������˂Ă��邩��Ȃ̂��낤�B

���́A�����[�����B

�@

�@�m�C�V���o���V���^�C�����B�X�̕\���������ė͍�Ȃ̂����A�t���Ŕ��Â��B

�����Ȃ�ƁA��̃��C�g�A�b�v�̕����ʔ����Ƃ����b�ɂȂ�B

��̐�܂�����Ĉꔑ���A�����ɏ����̐ᑜ�����ĉ��̂��g�Ȃ̂��B

�@

�@

���D�y��ԏ��B 1908�`52�N�Ɏg�p���ꂽ�O��ډw�ɂ��Č����Ă���B

���J�Ȏd���ŁA�؎�������������B

�����A���₵���̂́A���������킹��on�����̕����ǂ������������Ă��邱�Ƃ��B

��͂�Aon������ɂ͒N �����ĂȂ��̂��B�n���A�����A�n�`���B

�V�����ƐV���ē̃T���O�� �X ���@�[�W�����ƊO�������@�[�W�����Ȃ̂����A

���Â��āA�Ȃɂ��Ȃɂ��킩��Ȃ��B

�@

�@

��~�N�̒��ᑜ�B�����~�N���J��������Ђ� �D�y�ɂ��鉏�ŁA�~�̎D�y�ƌ����ΐ�~�N�������肷��B

�����āA �n���[�L�e�B��50���N�ł���A�ƁB�d����I���悭�撣�����B

�� �ېᑜ�R���N�[�����u�����Ԃ�v���_�Ԍ����ċ����[���������A���̓��͂܂����쒆�������B

�ނ���A����ߒ����M�d�Ȉ�u�Ŗʔ����������A�ʐ^�͍T�����B

�ނ��A �s���ᑜ�����C�����ς��ŁA�H�v���Â炷���ł����芴�̂����i�����Ԃ̂��y�����B

�Ȃ̂ŁA����قǕς����̂ł��Ȃ��ɂ�������炸�A

����ł��A���N�A���߂Ă��������Ƃ����C���ɂ͂Ȃ�̂������B

�@�@�@�@ �D�y���ی|�p��2024�����T �C�g

�@�@�@�@�D�y��܂�����T�C�g