自立し、動き、判断するのなら、生命と呼んでもよいのかもしれない

―――札幌芸術の森美術館「テオ・ヤンセン展」を見る (2019.8.29)

札幌芸術の森美術館で開催中のテオ・ヤンセン展に行きました。失礼ながら、まったく知らなかった作家でした。

(トムヤンクンやヤムウンセンといったタイ料理っぽい語感だなくらいの印象でしたが)

1948年生まれで現存のオランダ人作家で、会期中に講演会もあったようです。

その一連の作品は「ストランドビースト」と名付けられています。直訳すれば、「砂浜の生命体」ということになります。

もともと砂浜に設置することが想定されたビーストたちは、

確かに「生命体」と呼ぶことがふさわしいまでのしつらえがされています。

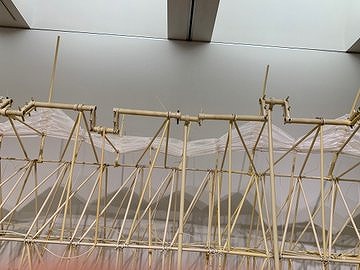

例えば、展覧会入口にあるストランドビーストには巨大なプロペラが付けられており、

風を受けてプロペラが回転すると、脚が動いて横に自走することができ、

アニマリス・リジデ・プロペランスという学名めいたタイトルもつけられています。

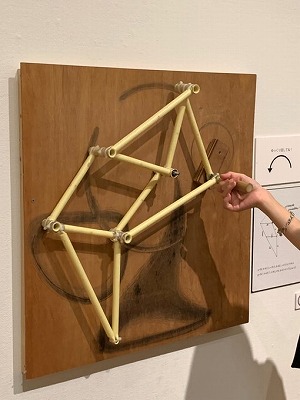

作品本体は、塩化ビニールの管をあぶって曲げたものを組み合わせ、

結束バンドで固定することで形作られています。

また、「ホーリーナンバー」と名付けられた13個の比率で組み合わされたパーツは、

風を受けて得られる回転運動を、まるで膝を曲げて足を前に出しているかのような、

奇妙で滑らかで美しい動きに変えてくれます。

ただし、いくつかのパーツ(「細胞」と呼ばれている)が取り外されているため、

展示されたビーストはプロペラが回転しても、脚が動くことはありません。

また、作品名が学名めいているだけではなく、制作年ごとに地質時代のような区分も設けられています。

アニマリス・リジデ・プロペランスが制作された1995年は、

1994年から97年のタピディーム期(熱が和らいだ時代)にあたります。

管を加工する際の温度を下げ、作品の耐久性と作業効率が向上した時代とされます。

あるいは、生物らしい脚の動きを可能とした「ホーリーナンバー」を獲得したのは「コルダ期」(ひもの時代・1991-93 年)で、

その命名の由来は、塩化ビニール管の接合に結束バンドを使い始めたことによります。

こうした作品を制作する上での新しい工夫の発見に「期」という言葉を使うだけでなく、

(化石から取り外された「細胞」を新しい作品に再利用されることもあってか)

各「個体」ごとに、どのビーストを発展させたものかも示されており、

約30年に及ぶストランドビーストの制作の過程が、 あたかもその進化の系譜であるかのように見せることに成功しています。

すべてのストランドビーストの作品名に 「アニマリス」というanimalとmare(海)を組み合わせた造語を冒頭に置くあたりも、

砂浜に住まい風を食べ動くストランドビーストが正式には「アニマリス属」であり、

私たちはその進化を垣間見ているのだということを意識させてくれます。

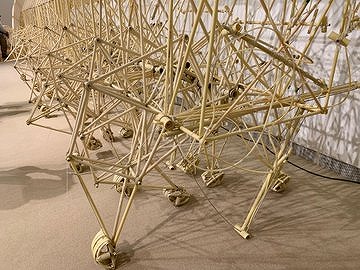

その後も進化は続き、その頂点にあるアニマリス・オムニア・セグンダでは、

アウルム期(2013-15)に進化した大きな帆によって微風でも動くようになり、

ヴァポラム期(2001-06)に進化した「胃袋」と呼ばれるペットボトルに空気を貯め、

スイシディーム期(2009-11)には貯めた圧縮空気で脚を動かすことが可能となり、

風がない状態にあっても移動することが可能となりました。

さらに、アスペルソリウム期(2012)の進化を受けて、管の押し引きでゆうらりとしなやかに尾を振るようになり、

セレブラム期に(2006-08)に進化した「神経細胞」を組み合わせることによって、

水や障害物を感知して方向転換をしたり、 強風による転倒の危険性を感知すると自ら杭を打つという「脳」を獲得しています。

ちなみに、水の感知は水を含む柔らかい場所では転倒の恐れがあるため必要で、

脚部に垂れ下がっているチューブによる「感覚器」のチューブに水でふさがると、

空気の流れが変わり、ビーストが逆方向に動きだすようになるとのことでした。

このアニマリス・オムニア・セグンダと、 帆船をイメージしたアニマリス・プラウデンス・ヴェーラ、

尾を振るというより求愛行動にも見えるアニマリス・アデュラリについては、

美術館スタッフが解説しつつ、チューブに機械的に空気を送り込むことで「リ・アニメーション」(化石の再生)するイベントも ありました。

本当に巨大なビーストがガッタンと動くと、 100人はいたかと思われる鑑賞者から自然に「おーっ!」と声が挙がるほどで、

このビーストたちが自然の砂浜で自然に動く姿を想像すると、 さぞや雄大で繊細で美しいのだろうと感じ入ってしまったのでした。

それにしても、風を食べる、 そのエネルギーを貯め、その力で尾を振り、脚で動く。

転倒しそうなほどに強い風を感じると、転倒しないように地面を踏みしめる。

傾きそうな水辺があったり障害物を感じたならば、それを避けて逆方向に向かう。

そんな自立した存在が、ましてや命を宿したかのように歩いて動くのであるならば、

そんな存在を生命体と呼び、そんな個体が生まれるまでの過程を進化と呼ぶことは、

それほど無謀なことではないだろうと感じたのでありました。

いささか、かさ高かったりするのですが。

札幌芸術の森美術館「テオ・ヤンセン展」公式サイト

Wikipedia

内「テオ・ヤンセン」ページ

美術手帳サイト内「テオ・ヤンセン展」ページ